La Francia tra gli anni ‘60-‘70: la Nouvelle Vague

- Alessia Goisis

- 24 gen 2023

- Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 17 lug 2024

In Francia, tra gli anni Sessanta e Settanta, è con la Nouvelle Vague che nasce il cosiddetto “cinema della modernità”, un cinema che in primo luogo vive della consapevolezza di essere rappresentazione.

In particolare si scagliava quel cinema francese caratterizzato da una forte aderenza agli standard dell’anteguerra, dove si poteva aspirare a dirigere un film solo dopo un lungo apprendistato all’interno della stessa industria. Le caratteristiche principali di questo modo di fare cinema a cui si contrapponeva la Nouvelle Vague erano soprattutto tre: la predominanza della sceneggiatura, le riprese negli studi, il ricorso ai divi del cinema nazionale. Era stato etichettato “cinéma du papa”, un cinema di semplice confezione, troppo letterario, privo di quella forza, quella sincerità e di quell’anima che ricercava la nuova generazione.

Secondo Bazin la natura del cinema deve spingerlo non tanto a “dimostrare”, quanto a “mostrare” e a instaurare un rapporto con la realtà che ne sappia rispettare l’ambiguità (con modalità di rappresentazne come la profondità di campo e il piano sequenza, al posto del rigido lavoro di montaggio del decoupage tradizionale).

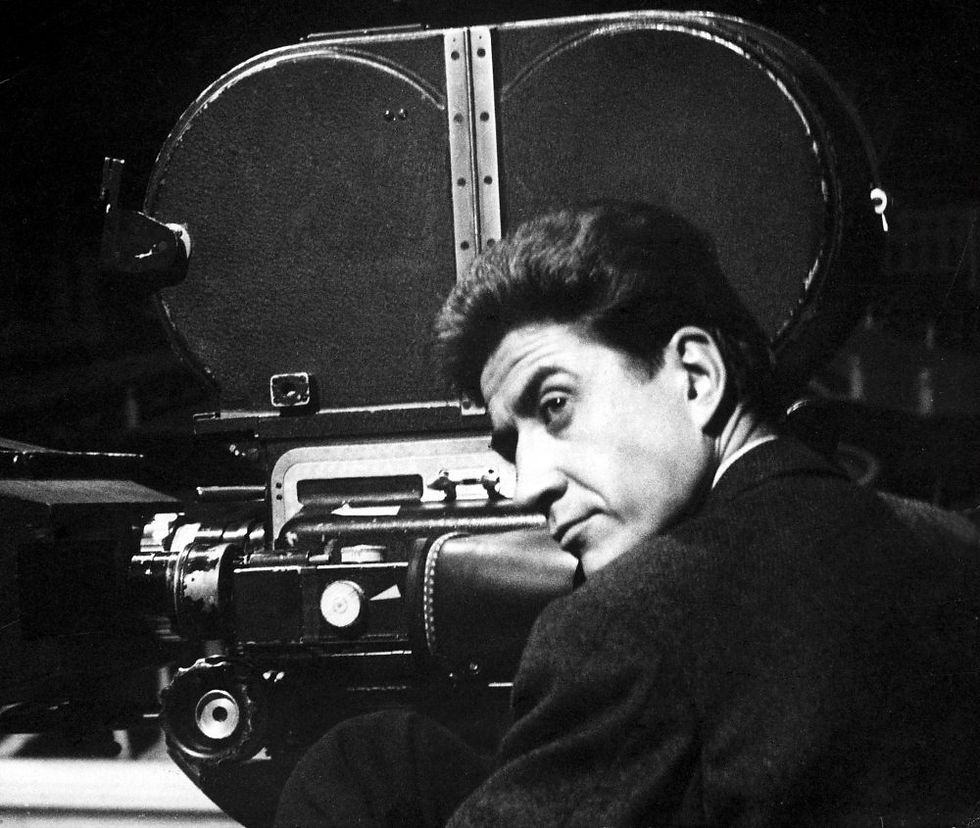

I maggiori esponenti di questa tendenza sono Jean-Luc Godard, Alain Resnais, François Truffaut.

Contesto produttivo e sociale

Il cinema francese di quegli anni viveva un momento di grave difficoltà, attaccato da un lato dal sempre più pervasivo cinema americano, dall’altro dalla concorrenza nascente della televisione. Le affluenze in sala erano in calo e molti film costosi si erano rivelati un fallimento sul piano commerciale. Molti produttori allora iniziarono a privilegiare produzioni a costi più contenuti (come quelli della Nouvelle vague, tre-quattro volte meno costosi di quelli tradizionali), favorendo così l’esordio di giovani cineasti. L’età di questi giovani esordienti è importante per il fatto che erano in grado di parlare più direttamente a quel nuovo pubblico (i giovani), che era un nuovo soggetto sociale, legato a nuovi valori che non erano più rappresentati dal cinema tradizionale

Contesto tecnologico

Iniziarono ad utilizzarsi le macchine da presa leggere, ideali per film a basso costo realizzati da piccole troupes con ancora poca esperienza (potevano infatti essere portate a spalla). Successivamente con la possibilità di registrare in diretta il suono, che acquista sullo schermo maggiore verità (a discapito della pulizia e intelligibilità dei dialoghi fortemente voluta dal cinema classico). Nasce quindi un cinema esce dagli studi ed entra nelle strade (soprattutto quelle di Parigi).

La rivoluzione narrativa

Nasce un nuovo modo di raccontare cinematograficamente una storia: contro la solida concatenazione di causa ed effetto su cui era costruito il racconto classico, le storie appaiono essere una successione di semplici eventi possibili, con tutte le loro casualità, deviazioni, digressioni, tempi morti, molto più vicine alla realtà di tutti i giorni. Ci sono i fatti, ma anche ciò che sta tra i fatti, quindi le attese, i silenzi, lo scorrere del tempo dove poco di sostanziale sembra accadere. Questi tempi morti sono spesso associati all’uso di voci narranti, che siano di un narratore esterno o appartengano all’interiorità del protagonista.

Le sceneggiature di ferro (dove tutto è previsto nei minimi dettagli) scompaiono, per dar vita a dei work in progress, in cui la storia in parte si costruisce durante le riprese, lasciando un certo margine di improvvisazione (si pensi anche solo alla presenza di passanti in esterni reali che non sono comparse).

Gli stessi protagonisti si presentano come personaggi più ordinari e banali, che non sempre sanno cosa fare, più incerti e contraddittori degli eroi del cinema classico, dei veri propri anti-eroi. Anche i finali non seguono la logica dell’happy-end, ma nemmeno del finale chiuso, restando spesso aperti, problematici, deviati o ironici.

Sul piano del linguaggio vi è il rifiuto di un linguaggio cinematografico pienamente codificato: l’importante era consentire ad ognuno di esprimersi con la massima libertà, fuori dai condizionamenti dell’industria. Quindi il loro scopo era quello di estendere le possibilità espressive del cinema al di là di quelle codificate dal cinema classico. Questo si nota bene nell’uso del montaggio, che se da una parte è quasi negato e ridotto ai minimi termini (attraverso i long take e i piani sequenza), dall’altro è esaltato ai massimi livelli con passaggi fatti di inquadrature brevissime. Spesso c’è la rinuncia alla classica rappresentazione di una conversazione con campo e controcampo, per sperimentare nuove soluzioni. C’è anche un frequente ricorso al jump cut, stacchi che raccordano fra loro due inquadrature senza rispettare le convenzioni del cinema classico sullo spazio-tempo, al punto di scardinarne la continuità.

Si parla di nuovo realismo: l’andamento narrativo è molto più vicino alla realtà di quanto non lo sia nel cinema classico, in cui lo sguardo della macchina da presa non è più alla ricerca del migliore punto di vista possibile, ma è espressione di uno sguardo comune, come di un osservatore qualsiasi.

Vi è anche una sorta di dimensione metacinematografica: le immagini non si sostituiscano alla realtà, ma ci parlano di essa, rivelando la propria natura di immagini cinematografiche. Il cinema e i suoi meccanismo non sono più nascosti, ma mostrati in tutta i loro limiti e le loro possibilità.

Commenti