Robert Bresson: contesto e Pickpocket

- Alessia Goisis

- 3 nov 2022

- Tempo di lettura: 9 min

Aggiornamento: 17 lug 2024

La Francia della Quarta Repubblica

Come in altri Paesi europei, anche in Francia la ripresa delle attività industriali e commerciali dopo la liberazione del Paese dall'occupazione tedesca e dal governo collaborazionista fu lenta e difficile. In questa situazione, l'industria cinematografica, che dovette pur subire - come altre cinematografie europee - la massiccia concorrenza americana, si andò ricomponendo sulla base di quei principi estetici e produttivi che avevano consentito il grande sviluppo artistico degli anni Trenta. Cinema di autori e di produttori al tempo stesso, attento cioè alle ragioni dell'arte e a quelle dell'industria, sorretto da una tradizione culturale solida e da un altrettanto solido mestiere, esso parve ritentare la conquista del mercato come se, nel frattempo, nulla fosse successo, come se la guerra fosse stata soltanto una dolorosa parentesi. In altre parole, non si seppe cogliere - se non in pochi casi isolati - la profonda trasformazione che subirono istituzioni culturali e politiche, il gusto e il costume sociale, l'ideologia e la morale; e si continuò a produrre film e spettacoli che ricalcavano passivamente, con rari aggiornamenti, quelli che si producevano prima della guerra.

A differenza di quel che accadeva in Italia, e per certi aspetti anche negli Stati Uniti, in Francia la tradizione ebbe il sopravvento, e sebbene parecchi registi che si affermarono nell'immediato dopoguerra si fossero formati allora o negli anni immediatamente precedenti, anch'essi come i « maestri » che ripresero la loro attività in patria - da Clair a Duvivier a Renoir -, fecero un cinema che non molto differiva da quello prebellico, secondo i moduli estetici d'uno spettacolo mediato di continuo da quello «stile» registico che venne definito come «cinema di qualità» e contro il quale svolsero una intensa battaglia critica coloro che diventeranno a metà degli anni Cinquanta i nuovi registi d'un cinema antitradizionale, libero, «d'autore».

Robert Bresson

Spiritualismo, razionalità ed economia formale

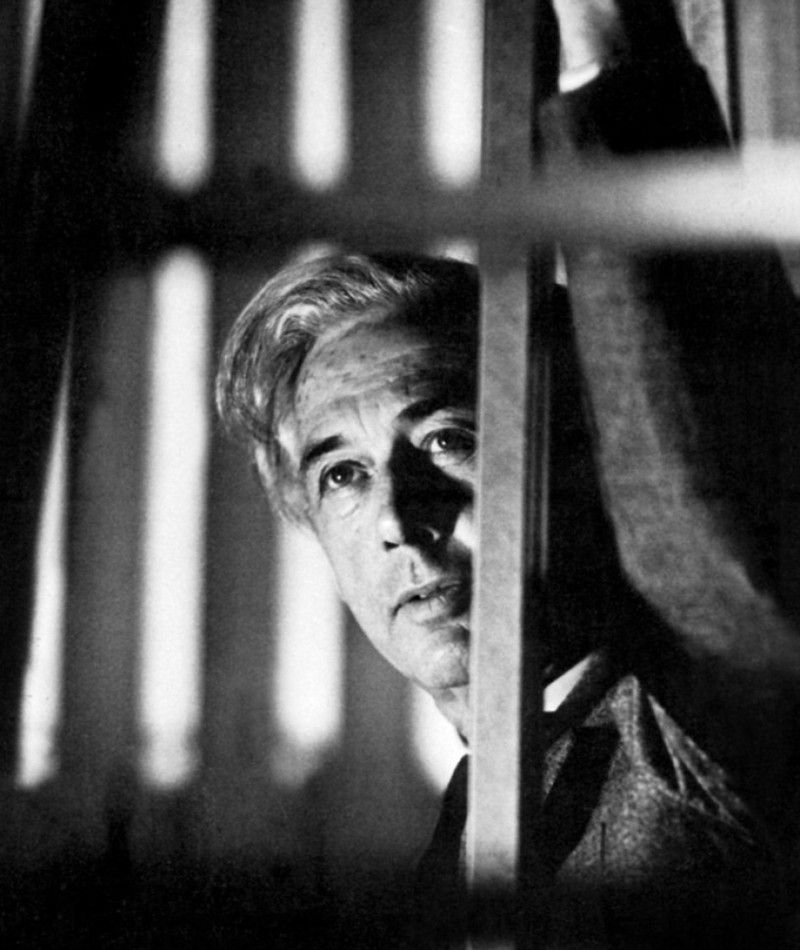

Regista «aristocratico», come e più di altri autori, quali Dreyer o Ingmar Bergman a cui è stato accostato, Robert Bresson si colloca nel panorama del cinema francese postbellico in una posizione del tutto particolare e autonoma. Anche se, inevitabilmente, figlia del suo tempo, l'arte di Bresson risiede proprio nella distanza totale dall'attualità, nel continuo diaframma che il regista pone tra la realtà rappresentata e la sua sostanza «metafisica», nel cercare al di là degli oggetti, dei fatti, dei personaggi - tutti posti a un medesimo livello espressivo, estremamente concreto, «realistico» - non tanto una «alterità», quanto una ragione logica, una razionalità che li giustifichi.

È questo carattere del cinema bressoniano, così «astratto» nella forma e «concreto» nei contenuti, ad aver orientato la critica in due direzioni interpretative sostanzialmente opposte, ma entrambe pertinenti e a loro modo complementari: da un lato un'interpretazione religiosa, spiritualistica, per quel tanto di «mistico» che soprattutto i primi film di Bresson contenevano e più ancora per quello spirito autenticamente religioso, e cristiano di ascendenza giansenistica, che in larga misura sottende tutta la sua opera; dall'altro un'interpretazione razionalistica, illuministica, per ciò che di rigorosamente materialista è possibile rintracciare sia nella definizione delle storie e dei personaggi, sia in quel pessimismo laico che pare investire la sua rappresentazione della realtà, in particolare nei film della maturità.

Il cinema di Bresson è, nei fatti, un cinema spoglio ed essenziale, esempio radicale di economia formale e pudore estetico, che rifiuta le regole codificate dello spettacolo cinematografico per andare al di là della superficie delle cose e rivelarne l'essenza affidandosi alla semplicità di un gesto o di uno sguardo.

Caratteristiche stilistiche

I personaggi di Bresson sono travagliati nelle loro lotte spirituali ma opachi, privi di una propria psicologia, semplicemente osservati dall'esterno e spesso scomposti in una serie di piani che ne frammentano il corpo in immagini di mani, gambe, spalle e nuche.

Allo steso modo in cui anche l'ambiente appare quasi mai in piani d'insieme bensì come semplice somma di immagini parziali, grazie a un uso insistito del dettaglio come sineddoche, in cui la parte sta per il tutto.

L'attesa diventa sempre più una figura chiave del suo cinema - spesso un’attesa della «grazia divina» - come testimoniano anche i frequenti campi vuoti che precedono e seguono le entrate e uscite di campo dei personaggi, e in generale lo stesso uso del fuori campo che fa sì che l'essenziale sia spesso invisibile.

Anche il racconto è sempre più prosciugato e affidato all'uso di ampie ellissi, concentrandosi solo su ciò che l'autore ritiene fondamentale.

La recitazione

Particolare del cinema di Bresson è poi lo stile di recitazione che impone ai suoi attori - spesso non professionisti -, i quali si muovono sullo schermo come automi apatici e inespressivi, spinti al limite dell'afasia (come rarefatta è l'intera colonna sonora dei suoi film, che a volte evitano del tutto l'uso di musiche extradiegetiche).

Film come trattato morale

Tutto concorre alla costruzione di una composizione astratta che rende ogni cosa segno e simbolo d'un discorso logicamente critico. Il film diventa un vero e proprio trattato di morale, ed anche di estetica, senza tuttavia perdere quella genuina tragicità che gli viene dalla capacità tutta bressoniana di reinserire il «concreto» nell'« astratto», di ridare anima e sangue ai personaggi dopo averli svuotati delle loro caratteristiche psicologiche e sociali. In questa duplicità stilistica sta il fascino di un'operazione artistica fra le più coerenti e rigorose del cinema contemporaneo.

Due parole su: "Diario di un curato di campagna"

Titolo originale: Journal d'un curé de campagne

Anno: 1951

Regia: Robert Bresson

Sceneggiatura: Robert Bresson

Fotografia: Léonce-Henry Burel

Scenografia: Pierre Charbumier

Musica: Jean-Jacques Grunenwald

Montaggio: Paulette Robert

Interpreti: Claude Laydu (il curato di Ambricourt), Jean Rivière (il conte), Armand Guibert (il curato di Torcy), Antoine Balpêtre (il dottor Delbeude), Marie-Monique Arkell (la contessa), Nicole Ladmiral (Chantal), Jan Danet (Olivier), Bernard Hubrenne (Louis Dufrêty), Gaston Séverin (il canonico), Gilberte Terbois (Mrs. Dumouchel), Jeanne Etievant (donna delle pulizie), Léon Arvel (Fabregars), Martial Morange (l'assistente), Martine Lemaire (Séraphita Dumontel), Nicole Maurey (Miss Louise)

Dopo alcuni anni di silenzio Bresson riprende, con Il diario di un curato di campagna (Le journal d' un curé de campagne. 1951), la trattazione di alcuni problemi morali e spirituali, che erano già presenti nelle opere precedenti, Il film segue alquanto fedelmente il romanzo di Georges Bernanos da cui è tratto, che è la storia di un curato che cerca di scalfire l'ipocrisia dei suoi parrocchiani, tutto ruotante attorno alla questione della «grazia» e profondamente calato nella rappresentazione di un grave confitto di coscienza. Stilisticamente, proprio per quella fedeltà al romanzo di cui s'è detto, si sente lo sforzo dell'autore di creare una specie di corrispettivo filmico alla pagina scritta - come testimonia la preminenza visiva del diario stilato dal curato -, quasi che le parole possano essere tradotte in immagini senza perdere la razionalità e al tempo stesso la poesia del discorso letterario.

Questa difficile prova narrativa costituì per Bresson il definitivo superamento di quelle regole spettacolari che in precedenza aveva già iniziato a rifiutare. L'uso di attori non professionisti, una fotografia calibratissima nei bianchi e neri ma spoglia di compiacimenti formali, un dialogo ridotto all'essenziale, una certa « fissità» espressiva nella caratterizzazione dei personaggi, un ritmo disteso in sequenze lente e di largo respiro, più contemplative che narrative, sono gli elementi fondamentali di questo nuovo stile, che troverà nelle opere successive largo campo d'applicazione.

Pickpocket

Titolo originale: Pickpocket

Anno: 1959

Regia: Robert Bresson

Sceneggiatura: Robert Bresson

Fotografia: Léonce-Henry Burel

Scenografia: Pierre Charbumier

Montaggio: Raymond Lamy

Adattato da: Delitto e Castigo di F. Dostoeviskij

Interpreti: Martin LaSalle (Michel), Marika Green (Jeanne), Jean Pélégri (l’ispettore), Dolly Scal (la madre), Pierre Leymarie (Jacques), Pierre Étaix (complice)

Considerata fra le pellicole precorritrici della Nouvelle vague, Pickpocket segue le giornate di un intellettuale parigino diventato ladro per sfida alla vita. In linea con buona parte del cinema bressoniano, sobrio, asciutto, riflessivo, fatto di personaggi e situazioni minimali, il film ha uno stile sintetico e laconico, è privo di qualsiasi ammiccamento alla spettacolarità e presenta qualcosa di ascetico e misterioso, essenziale e freddo, concludendosi con un finale che si apre all'interpretazione dello spettatore.

Il furto come arte

Le scene dei furti, che richiesero la collaborazione di un ladro di professione (Kassagi), sono girate con rara maestria, alternando piani medi e primi piani, e sono accompagnate da un montaggio dal rigore scientifico. L'azione, frazionata in blocchi parzialmente conclusi in se stessi, si concentra nelle straordinarie sequenze sulla tecnica del borseggio: «Vorrei fare un film di mani, di sguardi, di oggetti, eliminando tutto ciò che è teatro», aveva infatti detto Bresson. In particolare nella sequenza-balletto dei furti alla parigina Gare de Lyon l'alternarsi di piani medi e primi piani, i movimenti di macchina (panoramiche e carrelli laterali molto corti) e il ritmo del montaggio trasmettono l’esaltazione e l'eleganza di un'attività che sembra naturale per l'uomo, a dispetto del paradosso morale che ciò rappresenta. Il furto diventa così arte, coordinazione millimetrica di movimenti e gesti, virtuosismo di montaggio, mentre il rischio di essere scoperto innerva le sequenze del piacere angosciante del pericolo.

Il protagonista prova infatti una soddisfazione perversa, quasi erotica, a rubare, a sottrarre portafogli e orologi; a un certo punto sembra quasi voglia cadere nella trappola tesagli dalla polizia (a Longohamp deruba un poliziotto e viene arrestato).

Il senso di superiorità che caratterizza Michel e che gli fa tenere in spregio la legge trova una lontana ispirazione nel protagonista di Delitto e castigo di DostoevSkij. Attorno a questa figura di superuomo a si affastellano personaggi sfuggenti, umbratili, che si confondono con uno sfondo anonimo e banale. Vengono così a intrecciarsi l'erotismo latente dei giochi di mano, e la solitudine, il necessario isolamento in cui il protagonista è costretto dalla sua attività, proprio nel momento in cui deve mescolarsi alla folla. Michel si immerge in essa, rimanendone estraneo - non a caso, dopo un iniziale tirocinio con due complici, preferisce lavorare da solo -. Questo pero non gli impedisce di sentire il tormento e avere la disperata consapevolezza del proprio totale isolamento (se ne ha un esempio quando piange al funerale della madre). Michel vive miseramente in una stanza-topaia, ha un volto chiuso, cupo, impenetrabile come se vivessero veramente, indipendenti da lui, soltanto le mani.

Tecniche narrative anti convenzionali

La solitudine del protagonista e l'alternarsi del suo stato (a volte disturbato, delirante, altre mistico) si rispecchiano in un tempo non lineare. Le ellissi tagliano la storia e le scene accrescendo il senso d'attesa. Tale frammentazione del racconto e del linguaggio accentuano il sensibile allontanamento dalle componenti drammatiche del film e dalla convenzionalità delle tecniche cinematografiche. Inquadrature, sequenze e movimenti di macchina imprevedibili ribaltano infatti i tempi narrativi canonici, alterando la cronologia degli avvenimenti per raccontare non tanto il personaggio quanto la sua anima.

Libertà e Grazia

Alla fine forse l'uomo si salverà ricevendo il dono insperato della Grazia che assume le sembianze di una ragazza, Jeanne, la quale malgrado tutto lo ama e va a trovarlo in prigione. Il film ruota infatti anche attorno al rapporto fra libertà e Grazia, uno dei temi prediletti da Bresson che scorge proprio nella Grazia, elargita a imperscrutabile volontà di Dio, la possibilità della salvezza per l'uomo compromesso irrimediabilmente dal peccato originale.

Il percorso tra amore e male

Sostanziandosi di frammenti sparsi di realtà, il lavoro di astrazione del regista permette alla fine di far emergere anche una storia d'amore, l'incontro di due anime con tutte le loro miserie, un'umanità autentica che trova espressione nella frase “Oh Jeanne, quale strano cammino ho dovuto percorrere per giungere fino a te” che lo spettatore riesce a leggere a stento sul diario di Michel e che verra ripetuta dalla sua voce fuori campo.

Si intravede il grande tema dell'attrazione del male, la sua dimensione ambigua. Anche il percorso del protagonista é ambivalente: se da un lato l'aridità di Michel si afferma nel primo dialogo con Jeanne che gli dà notizie della madre (Come sta? - Non bene, si tormenta. Manca di tutto, è di lei che ha bisogno. - Le dia questo denaro. - Non entra? -Arrivederci.»), dall'altro, più tardi, lo stesso Michel dirà a Jacques di amare la madre più di se stesso.

Di fronte alle tante e difficili contraddizioni, l'atteggiamento di Bresson alterna distacco e partecipazione: questo si coglie persino nei particolari, nella sentenziosità del parlato frammista all'anonimato e alle tonalità del grigio che caratterizzano la pellicola, nel «lasciar andare» il personaggio (si notino, per esempio, le inquadrature di spalle) e nel riprenderlo in primo piano, nella fissità della macchina da presa che fa da contraltare agli arditi movimenti dei carrelli indietro. La scelta preminente rimane però quella dell'asetticità verso un «appiattimento» sdrammatizzante: il procedimento di prolungare l'inquadratura del personaggio soffermandosi sullo sfondo prima o dopo il suo ingresso in campo trova in Pickpocket uno dei casi di applicazione più evidenti. Tale dilatazione produce un certo appiattimento: se cose, fatti, persone, vengono posti sullo stesso piano, la drammaticità dell'azione si stempera.

Gli ambienti

Allo stesso tempo vi è un effetto sul personaggio: viene a crearsi una certa oppressione che quasi lo isola in un ambiente «insignificante» per cogliere i riflessi dei suoi gesti e comportamenti. A tal proposito i laceranti e spogli interni (la stanza del protagonista in particolare) costituiscono lo scenario perfetto per dare luogo ai dubbi e alle ansie di Michel. Certe volte l'ambiente e il trait d’union di due sequenze e il procedimento della permanenza dell'immagine funge allora da collegamento provocando un effetto di iterazione e accumulo.

Tensione emotiva e morale

Sul piano narrativo la tensione emotiva è fortissima, accentuata dall'algida indifferenza alle proprie azioni del protagonista, dal suo sguardo imperturbabile, dal suo pallore, dal suo abbigliamento dimesso e fuori misura. Allo stesso modo è tangibile tutta la tensione morale che anima il personaggio, essendo il film anche un viaggio nella sua interiorità lacerata, non a caso raccontata attraverso il minimalismo prezioso e naturale dei passi del suo diario. Bresson inoltre, facendo leggere alla voce di Michel alcuni passi del suo diario (come ne Il diario di un curato di campagna), facilita l'identificazione tra lo spettatore e il suo protagonista; d'altra parte però, filmando il comportamento sdegnoso e freddo di Michel, sempre più schiavo del proprio vizio, rende impossibile l'empatia con lui.

Commenti